はじめに|カメラやレンズの天敵「湿気」とは?防湿庫が必要な理由

カメラやレンズは精密機器であり、その性能や寿命を左右する最大の敵が「湿気」です。特に日本のような高温多湿の気候では、湿気によるトラブルが発生しやすく、カメラ愛好家やプロカメラマンにとっては避けて通れない課題です。

湿気がカメラやレンズに与える主な悪影響は、以下の通りです。

カビの発生

高湿度環境では、カメラやレンズ内部にカビが発生しやすくなります。レンズの光学系にカビが生えると、画質の劣化や最悪の場合、機材の使用不能にまで至ることがあります。特にレンズ内部のカビは除去が難しく、高額な修理費がかかるケースも少なくありません。

光学性能の低下

湿気がレンズ内部に侵入すると、レンズ素子間の空気層に悪影響を及ぼし、光の屈折や透過に問題が生じます。これにより、コントラストの低下やゴースト、フレアの増加など、写真の品質が大きく損なわれることがあります。

機械部品の劣化・動作不良

ズームやフォーカスリングなどの可動部分は湿気に弱く、動作が鈍くなったり、滑らかさが失われたりします。AF(オートフォーカス)機構や電子部品も湿気の影響を受けやすく、精度や速度の低下を招くことがあります。

カビとホコリの相乗効果

カビは湿気だけでなくホコリとも密接に関係しています。ホコリが溜まった状態で湿度が高いと、カビの発生リスクがさらに高まります。

このようなリスクを回避し、カメラやレンズを長期間安心して使い続けるためには、適切な湿度管理が不可欠です。

最適な保管湿度は「40~50%前後」とされており、これを維持することでカビや機材劣化のリスクを大幅に減らせます。

しかし、日常的に部屋の湿度をこの範囲でコントロールするのは難しく、押し入れやカメラバッグに入れっぱなしにしていると、知らぬ間に湿気やホコリが溜まり、トラブルの原因となります。

そこで登場するのが「防湿庫」です。

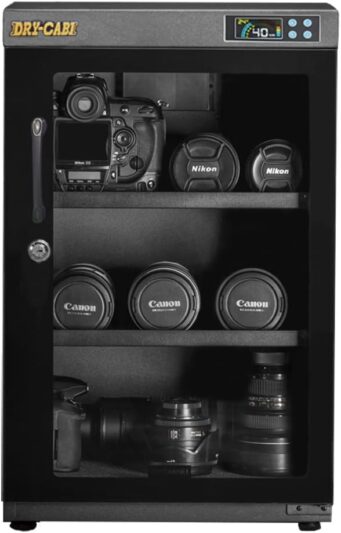

防湿庫は、カメラやレンズを最適な湿度環境で保管できる専用キャビネットで、湿度センサーや温度調節機能を備えたモデルも多く、誰でも簡単に理想的な保管環境を実現できます。

大切な機材を長持ちさせ、余計な修理費用や買い替えリスクを減らすためにも、防湿庫の導入は非常に有効な選択肢となっています。

このブログでは、湿気のリスクや防湿庫の必要性を踏まえ、あなたにぴったりの防湿庫選びを徹底解説します。

防湿庫の基本|仕組みと主な種類をわかりやすく解説

防湿庫とは?

防湿庫は、カメラやレンズなどの精密機器を湿気から守るために設計された専用の収納庫です。庫内の湿度を一定(およそ30〜50%)に保つことで、カビやサビの発生を防ぎ、機材を最適な状態で長期間保管できます。カメラ機材だけでなく、紙類や薬、乾燥食品など湿気に弱いアイテムの保管にも利用されています。

防湿庫の仕組み

防湿庫は主に「湿度をコントロールするユニット」と「気密性の高い収納スペース」で構成されています。庫内の湿度を管理することで、カビが発生しやすい60%以上の湿度を防ぎ、機材の劣化や故障リスクを大幅に減らします。湿度調整は自動で行われるため、こまめな管理が不要で、保管が非常に手軽です。

防湿庫の主な種類

防湿庫には大きく分けて以下の2タイプがあります。

- スタンダードタイプ(全自動防湿庫)

湿度調節機構を内蔵し、常時庫内を理想的な湿度に自動制御します。カメラやレンズの台数が多い方や、長期間の保管を考えている方におすすめです。 - ドライボックスタイプ

密閉性の高いケースに乾燥剤を入れて湿度を管理するシンプルな方式です。価格が手頃でコンパクトなため、初心者や機材が少ない方に適しています。乾燥剤の定期的な交換が必要です。

防湿庫の除湿方式の違い

防湿庫の除湿方式は主に「乾燥剤方式」と「ペルチェ方式」の2種類があります。

| 方式 | 特徴・メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 乾燥剤方式 | 乾燥剤が湿気を吸収し、加熱再生で繰り返し使用可能。ランニングコストが安く、空気の循環が良いため湿度ムラが少ない。耐久性が高い。 | 本体価格はやや高め。再生時に排気が必要。 |

| ペルチェ方式 | ペルチェ素子で空気を冷却し、結露させて除湿。除湿スピードが速く、細かい湿度調整が可能。静音性にも優れる。 | 電気代がやや高く、耐久性は乾燥剤方式に劣る傾向。結露水の処理が必要な場合も。 |

このように、防湿庫は仕組みや方式によって特徴が異なります。

自分の保管したい機材や使用環境、予算に合わせて最適なタイプを選ぶことが大切です。

防湿庫の選び方|押さえておきたいポイントとチェックリスト

容量・サイズをチェック

- 現在所有しているカメラやレンズの量だけでなく、今後増える可能性も考慮してワンサイズ大きめの防湿庫を選ぶのがコツです。

- 小型(20~50L)は一眼カメラ4~5台+レンズ数本、中型(50~120L)は20台前後+レンズ10本程度、大型(150L以上)はプロや機材が多い方向けです。

- 設置スペースも確認し、無理なく置けるサイズを選びましょう。

除湿方式を確認

- 乾燥剤方式とペルチェ方式が主流です。乾燥剤方式は耐久性が高く、ランニングコストが低め。ペルチェ方式は除湿スピードが速く、細かな湿度調整が可能です。

- どちらの方式が自分の使い方や設置場所に合うかを比較しましょう。

湿度計の有無と種類

- 湿度計付きのモデルを選ぶと、庫内の湿度管理が一目でできて安心です。

- アナログ式は故障しにくく、デジタル式は視認性やデザイン性に優れています。後付け湿度計も活用できます。

棚板や内部構造の使い勝手

- 棚板の枚数や高さ調整のしやすさも重要です。大きなレンズやアクセサリーを収納する場合は、棚の間隔や奥行きもチェックしましょう。

- 棚が多いと収納しやすい反面、奥行きが浅いと大型レンズが入らない場合もあるので注意が必要です。

省エネ性能・ランニングコスト

- 省エネ設計やスリープモード搭載モデルは、長期運用時の電気代を抑えられます。

- 大型モデルと小型モデルで電気代が大きく変わらない場合も多いので、コスパも考慮しましょう。

便利機能・付加価値もチェック

- コンセント付きモデルなら、カメラやバッテリーの充電も同時にできて便利です。

- LED照明、鍵付き、引き出し棚など、使い勝手を高める機能も比較ポイントです。

アフターサポートや保証内容

- 信頼できるメーカーの製品は、サポートや保証が充実していて安心です。保証期間や内容も事前に確認しましょう。

防湿庫選びのチェックリスト

- □ 現在と将来の機材量に合った容量・サイズか

- □ 設置スペースに無理なく置けるか

- □ 除湿方式(乾燥剤/ペルチェ)の違いを理解し選んでいるか

- □ 湿度計が付いているか(アナログ/デジタル)

- □ 棚板の枚数や高さ調整がしやすいか

- □ 省エネ性能やランニングコストも考慮しているか

- □ 便利機能(コンセント・LED・鍵など)が必要か

- □ アフターサポートや保証がしっかりしているか

これらのポイントを押さえて選ぶことで、あなたにぴったりの防湿庫が見つかります。

防湿庫の方式別比較|乾燥剤方式とペルチェ方式の違い

カメラやレンズを湿気から守る防湿庫には、主に「乾燥剤方式」と「ペルチェ方式」の2つの除湿方式があります。

それぞれの仕組みと特徴、メリット・デメリットを比較して解説します。

乾燥剤方式

- 仕組み

乾燥剤方式は、庫内に設置された乾燥剤が湿気を吸着し、一定期間ごとに加熱再生することで繰り返し除湿を行う仕組みです。ファンによる空気循環で庫内の湿度ムラも発生しにくく、安定した湿度管理が可能です。 - メリット

- 消費電力が少なく、省エネで経済的

- 可動部が少ないため故障が少なく、耐久性が非常に高い

- 長期間使い続けられる(20年以上使える事例も)

- 湿度ムラが起きにくい

- デメリット

- 除湿スピードは緩やか

- 本体価格はやや高め

- 乾燥剤の加熱再生時に庫外への排気が必要なモデルもある

ペルチェ方式

- 仕組み

ペルチェ方式は、ペルチェ素子を利用して庫内の空気を冷却し、結露させて湿気を除去する仕組みです。ワインセラーなどにも使われる技術で、除湿スピードが早いのが特徴です。 - メリット

- 除湿スピードが速く、庫内の湿度を短時間で下げられる

- 静音性が高い

- 本体価格が比較的安価なモデルが多い

- デメリット

- 消費電力が高めでランニングコストがやや高い

- ペルチェ素子の寿命が短く、耐久性は乾燥剤方式に劣る(3~10年程度が目安)

- 一部製品は結露水の処理方法が明確でない場合がある

どちらを選ぶべき?

- 除湿力自体に大きな差はありませんが、長期間の安定運用・省エネ・メンテナンス性を重視するなら乾燥剤方式がおすすめです。

- コスト重視や短期間の使用、素早い除湿を求める場合はペルチェ方式も選択肢になりますが、耐久性やメーカーサポートをよく確認しましょう。

比較まとめ表

| 方式 | 除湿スピード | 消費電力 | 耐久性 | 本体価格 | メンテナンス性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 乾燥剤方式 | ゆっくり | 低い | 非常に高い | やや高い | 高い |

| ペルチェ方式 | 速い | 高い | 普通 | 安い | 普通 |

どちらの方式も湿度を適切な40~50%に保てればカメラやレンズの保管には十分です。

ライフスタイルや機材量、設置場所、予算に合わせて最適な方式を選びましょう。

用途別おすすめ防湿庫|一眼レフ・ミラーレス・レンズ・アクセサリーの保管に最適なモデル

カメラやレンズの種類、保有台数、使用スタイルによって、最適な防湿庫は異なります。

ここでは用途ごとにおすすめの防湿庫モデルや選び方のポイントを解説します。

一眼レフカメラ・ミラーレスカメラの保管におすすめ

- 一眼レフやミラーレスは本体サイズが大きく、レンズ交換式のため複数のレンズも一緒に保管する必要があります。容量20~50Lの小型防湿庫なら、カメラ4~5台+レンズ数本が収納可能で、初心者や機材が少ない方に最適です。

- 例えば、トーリハン「PDシリーズ」PD-55(50L)やSIRUI「HCシリーズ」HC50S-JP(50L)は、デジタル湿度計やLEDライト、引き出し棚など使い勝手の良い機能を備え、複数台持ちにも対応します。

レンズ専用・大量保管におすすめ

- レンズを多く所有している方や、今後機材が増える予定がある方は、100L以上の中型~大型防湿庫がおすすめです。収納力が高く、レンズやカメラ本体、アクセサリー類もまとめて整理できます。

- 東洋リビング「オートクリーンドライ スタンダードシリーズ」ED-140CATP3(137L)は、2室構造やコンセント付き、スポンジ素材のレンズホルダーなど、レンズ保管に特化した機能が充実しています。

アクセサリーや小物の保管も重視したい場合

- バッテリー、フィルター、メモリーカードなどのアクセサリー類も一緒に保管したい場合は、棚板の高さ調整ができるモデルや、引き出し式の棚がある防湿庫が便利です。

- LED照明やロック付きドアなど、細かな機能もチェックポイントです。

プロ仕様・大量機材向け

- 複数のカメラボディや大型レンズ、照明機材などをまとめて保管したいプロやハイアマチュアには、150L以上の大型防湿庫が最適です。トーリハン「EHシリーズ」EH-160W(160L)は、キャスター付きで移動も簡単、クッションシートで機材をしっかり保護できます。

選び方のポイントまとめ

- 収納したい機材の量と種類を把握し、容量に余裕のあるモデルを選ぶのが失敗しないコツです。

- 湿度計付き、コンセント付き、LEDライト、棚の調整機能など、使い勝手を高める機能も重視しましょう。

- 初心者は小型~中型、機材が多い方やプロは中型~大型を目安に選ぶと安心です。

防湿庫はカメラやレンズを湿気やカビから守るだけでなく、機材の整理整頓や長期保管にも最適なアイテムです。

用途や機材量に合わせて、あなたにぴったりのモデルを選びましょう。

容量・サイズ別の選び方|一人暮らしからプロ仕様まで徹底比較

カメラやレンズをしっかり守るためには、保管する機材やライフスタイルに合わせて防湿庫の容量・サイズを選ぶことが重要です。

ここでは一人暮らしの方からプロ仕様まで、用途別に最適な容量選びのポイントを解説します。

一人暮らしやコンパクトな機材向け|「20L以下」

- 置き場所が限られる一人暮らしや、カメラ1台+小型レンズ2本程度の保管には20L以下の小型防湿庫が最適です。

- 棚やデスクの上にも設置しやすく、価格も1万円以下のモデルが多いため、初めて防湿庫を導入する方やサブ用途にもおすすめです。

- 小型カメラや腕時計、トレーディングカード、マイクなどの保管にもぴったりです。

中級者・機材が増えてきた方向け|「50〜80L」

- カメラ2台+レンズ5本程度をまとめて収納したい場合は、50〜80Lの中型防湿庫がベスト。

- 高さ50〜60cm前後で、ビジネスホテルの小型冷蔵庫ほどのサイズ感。デスク下や部屋の隅にも設置しやすく、機材同士がぶつかりにくい余裕もあります。

- 機材が増えても安心できる容量なので、中〜上級者や今後コレクションを増やしたい方におすすめです。

大容量・プロ仕様|「100L以上」

- 3台以上のカメラや大型望遠レンズ、ビデオカメラ、ドローン、アクセサリー類をまとめて保管したい場合は、100L以上の大容量防湿庫を選びましょう。

- 超望遠レンズや天体望遠鏡など長尺物も収納できる製品や、間仕切りのない縦型モデルもあり、プロやハイアマチュアに最適です。

- 150L以上の大型モデルなら、20台前後のカメラや10本以上のレンズも余裕で収納可能。コレクションの整理や美しいレイアウトも楽しめます。

容量選びのコツと注意点

- 今持っている機材+今後増える分も見越して、ワンサイズ上を選ぶのが失敗しないコツです。後から追加購入するよりもコストや手間を抑えられます。

- 設置スペースの確保も忘れずに。大型モデルでも電気代などのランニングコストは小型と大きく変わらないため、スペースが許すなら大きめがコスパも良好です。

- 機材の出し入れや整理のしやすさも考慮し、棚の数や引き出し式の有無などもチェックしましょう。

まとめ

- 一人暮らし・省スペース重視:20L以下

- 中級者・機材が増えてきた方:50〜80L

- プロ・大量機材保管:100L以上

迷ったら「今よりワンサイズ上」を選ぶのが安心。

あなたのカメラライフにぴったりの防湿庫を見つけて、大切な機材をしっかり守りましょう。

人気メーカー紹介|東洋リビング・ハクバ・トーリハンの特徴と強み

東洋リビング(TOYO LIVING)

東洋リビングは1974年創業の防湿庫のパイオニアで、すべてのモデルに乾燥剤方式を採用しています。主力の「オートクリーンドライ」シリーズは、独自開発の電子ドライユニットと光触媒機構を組み合わせており、除湿と庫内のクリーン作用を両立。これによりカメラやレンズを長期間安心して保管できます。縦型やワイド幅、白や黒のカラーバリエーションなど、設置場所やインテリアに合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。棚は引き出し式で使いやすく、LEDライトや庫内コンセントなどの便利機能も充実しています。大容量モデルからコンパクトタイプまで幅広く揃っています。

ハクバ(HAKUBA)

ハクバは1955年創業の老舗で、カメラバッグや三脚など撮影用品も幅広く展開しています。防湿庫はスチール製キャビネットや強化ガラスを採用し、耐久性の高さが大きな特徴です。操作性にも優れており、ダイヤルを回すだけで湿度管理ができるモデルや、湿度計付きで管理がしやすい点もポイント。シンプルなデザインと堅牢性を重視する方におすすめです。容量も小型から大型まで揃っていて、初めて防湿庫を導入する方にも人気があります。

トーリハン(TOLIHAN)

トーリハンは1983年創業で、世界で初めて画期的な除湿装置を開発したメーカーです。ペルチェ式の「PDシリーズ」や、長期保管向けのアナログ式「EHシリーズ」など、多彩なシリーズを展開。ICタイマーやデュアル湿度計、庫外コンセントなど多機能なモデルが多く、使い勝手と機能性に優れています。特に光触媒による防カビ機能や、耐荷重50kgの固定式スチール棚など、プロユースにも対応できる堅牢性と安心感が強みです。小型から大型までラインナップが豊富で、用途や設置スペースに合わせて選びやすいのも魅力です。

まとめ

- 東洋リビング:乾燥剤方式+光触媒で除湿・防カビ両立。引き出し棚やLED、コンセントなど機能充実。

- ハクバ:堅牢なスチール・強化ガラス製。シンプル操作と高い耐久性が特徴。

- トーリハン:多機能・高耐荷重・光触媒搭載。プロも納得の安心感と多彩なラインナップ。

それぞれのメーカーが独自の強みを持っているので、用途や重視したいポイントに合わせて選ぶのがおすすめです。

2025年最新おすすめ防湿庫ランキング|編集部が厳選した注目モデル

2025年の最新トレンドを反映し、Amazonなどのネットショップで購入しやすい一流メーカーの現行モデルから、用途や容量ごとにおすすめの防湿庫を厳選してご紹介します。

東洋リビング オートクリーンドライ ED-80CATP2(B)

- 容量77Lで一眼レフやミラーレス、レンズの収納に最適

- 光触媒搭載でカビ菌やホコリから機材を守る

- LEDバーライトや庫内コンセント、引き出し棚など使い勝手も抜群

- 省エネ設計で電気代も安心、静音性も高い

- 初心者から中級者まで幅広くおすすめ

HAKUBA E-ドライボックス 60L KED-60AZ

- 60Lの使いやすいサイズで、カメラ数台+レンズの保管に最適

- デジタル湿度計付きで庫内環境をしっかり管理

- 静音設計&自動湿度管理で手間いらず

- 初めて防湿庫を導入する方や、コスパ重視の方におすすめ

- Amazonや楽天で安定して入手可能

東洋リビング オートクリーンドライ ED-120CATP2(B)

- 116Lの大容量で、機材が増えても安心

- 4枚の棚で整理収納しやすく、庫内コンセントやレンズホルダー付き

- 湿度自動制御でカビ対策も万全

- 機材が多い中級者・上級者、将来的に機材が増える方におすすめ

トーリ・ハン 防湿庫 EH-220W

- 217Lのワイド設計で、横に並べて機材を美しく保管可能

- 視認性に優れた長寿命の日本製アナログ湿度計を採用。

- プロやハイアマチュア、望遠レンズや大型機材を多く持つ方に最適

- 小物の収納に便利はトレーとポータブルLEDライト付(特別サービス品)

東洋リビング オートクリーンドライ ED-165CATP3(B)

- 162L・5枚棚で6つのスペースを活用できる大容量モデル

- 上下で室が分かれており、機材の種類ごとに分別保管が可能

- コンセント付き・傷つきにくいトップテーブルなど機能充実

- 大量機材やプロ用途にも対応

HAKUBA E-ドライボックス 128L

- 128Lの大容量、将来的に機材が増えても安心

- デジタル湿度計・自動湿度管理機能付き

- 大型レンズやビデオ機材も余裕で収納

- コスパ重視の大容量モデルを探している方におすすめ

東洋リビング オートクリーンドライ ED-240CAWP2(B)

- 237Lの超大容量で、コレクションやプロ現場にも対応

- 光触媒・自動湿度管理・引き出し式スチール棚・LEDバーライトなど高機能

- 長尺レンズや大量の機材を一括管理したい方に最適

選び方のポイント

用途や保有機材に合わせて容量を選び、信頼できるメーカーの現行モデルから選ぶのが失敗しないコツです。東洋リビング、ハクバ、トーリ・ハンはいずれもアフターサポートがしっかりしており、Amazonなどで安定して購入できるため、安心して導入できます。

機材の増加やライフスタイルの変化も見越して、ワンサイズ上のモデルを選ぶのもおすすめです。

防湿庫の設置・使い方のコツ|長持ちさせるためのポイント

設置場所の選び方

- 防湿庫は直射日光の当たらない、室温が安定した場所に設置しましょう。窓際やエアコンの吹き出し口付近、湿度が極端に高い場所は避けるのが基本です。

- 床が水平な場所を選び、転倒や振動のリスクを減らしてください。大型モデルの場合は、設置スペースに余裕を持たせて扉の開閉やメンテナンスがしやすいようにしましょう。

機材の収納方法

- カメラやレンズは、レンズキャップやボディキャップを装着し、ホコリや汚れが付着しないようにしてから収納します。

- レンズやカメラ同士がぶつからないように、棚の高さや仕切りを調整し、間隔を空けて配置しましょう。付属の仕切り板やクッション材を活用すると安心です。

- バッテリーは取り外して保管し、万が一の液漏れリスクを回避してください。

湿度管理のポイント

- 防湿庫は湿度計付きのモデルを選ぶと、庫内の湿度を一目で確認できます。理想的な湿度は40~50%前後です。

- 湿度が高すぎたり低すぎたりする場合は、乾燥剤の追加や交換、設定湿度の見直しを行いましょう。

- 定期的に湿度計をチェックし、庫内環境が適切に保たれているか確認してください。湿度計がない場合は後付けも可能です。

便利機能を活用する

- コンセント付き防湿庫は、カメラやバッテリーの充電を庫内や近くで行えるため、効率的な運用が可能です。

- LEDライトや引き出し棚などのオプションも活用し、機材の出し入れや整理をスムーズにしましょう。

定期的なメンテナンス

- 防湿庫の外側や棚板は、ホコリや汚れが溜まらないよう定期的に清掃しましょう。

- 除湿ユニットや乾燥剤の寿命・状態も確認し、必要に応じて交換やメンテナンスを行ってください。

- 長期間使わない機材も、定期的に防湿庫から取り出して動作確認やクリーニングを行うことで、トラブルを未然に防げます。

その他の注意点

- 防湿庫は電源を必要とするため、設置場所のコンセント数や位置も事前に確認しておきましょう。

- 万が一の停電や故障に備えて、予備の乾燥剤や後付け湿度計を用意しておくと安心です。

防湿庫を正しく設置・運用することで、カメラやレンズを長く美しい状態で守れます。

日々のちょっとした工夫と定期的なメンテナンスが、大切な機材の寿命を大きく伸ばすポイントです。

まとめ|防湿庫の疑問を徹底解決!

カメラやレンズを長く美しく使い続けるためには、湿気対策が欠かせません。

防湿庫は、庫内の湿度を適切な範囲(30~50%)に保つことで、カビやサビの発生を防ぎ、機材の寿命を大幅に延ばします。

湿度管理が自動でできる電子防湿庫なら、手間なく最適な環境を維持でき、メンテナンスの負担も大幅に軽減されます。

防湿庫を選ぶ際は、保管する機材の量や種類、設置スペース、除湿方式(乾燥剤方式・ペルチェ方式)、湿度計の有無などをしっかりチェックしましょう。

特に湿度計付きのモデルは、日々の管理が格段に楽になります。

カメラやレンズを収納する前には、必ずホコリや水分を拭き取り、清潔な状態で保管することも大切です。

乾燥剤方式はランニングコストが安く長寿命、ペルチェ方式は素早い除湿と静音性が魅力です。

どちらの方式も正しく使えば十分な防湿効果が得られます。

さらに、定期的な庫内の清掃や乾燥剤の交換、湿度チェックを怠らないことで、防湿庫の効果を最大限に発揮できます。

防湿庫は、カメラやレンズだけでなく、湿気に弱い他の精密機器やコレクションの保管にも活用できます。

大切な機材を守るため、あなたのライフスタイルや用途に合った防湿庫を選び、日々のメンテナンスを心がけましょう。

防湿庫を正しく活用することで、カメラライフをより快適で安心なものにできます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

あなたの大切な機材が、これからもベストコンディションで活躍し続けることを心より願っています。

コメント